美到不可方物的“渔光曲”

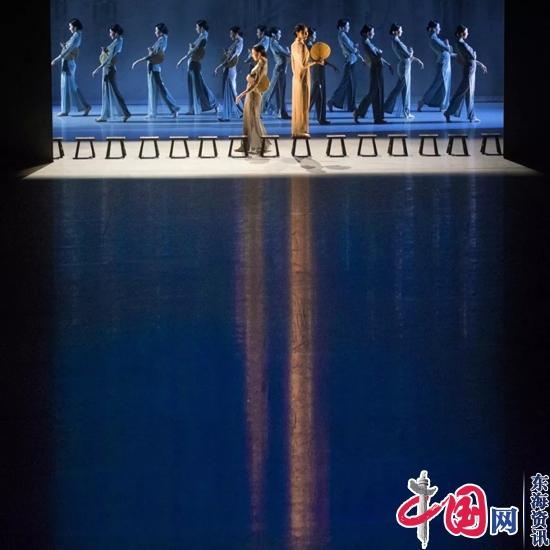

在“电波”中,有一段女子群舞,一群像水一样荡漾的女子,在《渔光曲》的音乐主题中翩翩起舞,美到不行不行的。杨帆透露,原本他写了另一个自己很满意的版本,老上海的那股子慵懒的调调儿很清秀的气质一览无余。但是,韩真和周莉亚两位女编导说这不是她们要的。后来,有人建议我们借鉴一下《渔光曲》。用《渔光曲》的主题,呈现一段八分钟的舞蹈,这是两位女编导给杨帆的命题。设定的环境是在弄堂口,男人们都出去工作了,弄堂里的女人们发现是难得的晴天,她们把被子、床单、衣服全晒出来,把烧饭的炉子搬到门口,轻轻地用蒲扇去扇。从求学到工作在上海滩生活了十几年的杨帆对这种情景再熟悉不过了:“我都想象的出来那种情境下呼吸道的味道是什么,身上的体感是什么样我太清楚了。”

于是,杨帆用了《渔光曲》的素材做了一个展示、重组和发展,把它的色彩性、彩色的明暗度进行了有机的调整。“首先我要用钢琴,因为它的色彩、和声变化比较丰富,同时有别于前面几段舞蹈的大乐队的状态。另外我要用小提琴,这种乐器类似人声但跟人声有着本质的区别,它有江南女子温婉和黏糊劲儿在里面。即便是弦乐器,每一种乐器性格都大不相同,每一各种乐器的演奏法也各不相同,比如说用哪根弦、用什么拉法、滑音多少,这些东西对于一个强迫症来说是一件太有意思的事情了。”杨帆回想起这些细节就很兴奋:“这段八分钟的舞蹈编导处理的方式是你慢我也慢,她们发过来的舞蹈视频我发现动作太慢了。不过,那阵子,我每天最享受的就是等她们把排练厅舞蹈小样发过来,等整段舞蹈全部完成之后我惊叹太美了,我才知道什么是美到不可方物。”不过,演出现场,杨帆还是很吃惊,他没想到《渔光曲》对在上海滩住了那么多年的老观众竟然仍有那么强烈的刺激度,“我觉得跟在北京听到地道的胡同吆喝是一样的感觉,它一下子把你脑海中童年的记忆、味觉、视觉一下子全唤醒了。”

“天路”中的“摇篮曲”仿佛“安魂曲”

在写“天路”之前,杨帆做了一个很重要的工作,就是搜集整理了大量的藏族音乐素材以及声效素材。“中国民族音乐素材太强大,有时候太遵循它的东西,你容易被它带进去了,那你就会没有自己的语言系统了。打个比方,一个很好听的西藏民歌,你听着听着觉得已经很听了,不用加什么东西了,但这是原生态民歌,不是音乐作品。所以,我们就需要在其中挖掘到最小单位,可能是一个装饰音,如果我把这个装饰音放大,会是个什么感觉?或者旋律一点儿都不变,试着把和声系统彻底换掉,这也是一种方式。”当然,最重要的是情感。在“天路”中的“水葬”环节,那个孩子没有救过来不幸夭折举行的水葬的仪式。事实上,在“水葬”这段舞蹈的音乐处理上,杨帆说他曾经试图写一些非常悲伤的音乐或者带着一些神秘感的音乐,但都达不到效果。“我特别感谢藏族女歌手贡秋卓玛,她在剧中演唱了是藏族的《摇篮曲》,歌词的大致内容是‘乖宝宝,快长大,长大以后我送你一批白马,你骑着马去远方。’当初,在选用这首歌曲的时候,我和王舸导演一拍即合,因为人最悲伤甚至到神经不正常的时候唱出来的东西不是哭天抢地,不是捶胸顿足。那种悲伤是把你最珍爱的东西从你身边带走,当眼泪流干的时候,这些歌词反复吟唱,令人心碎。可能很多观众听不懂也不知道她唱的什么,但却能不知不觉的带进去。人走后,灵魂无处安放,摇篮好像是一个归宿,回归人生最初的地方得到母亲的抚慰。”

“事实上,我在写所有舞剧音乐的时候,那些服装设计和舞美设计的草图我都要看,我会把自己放进剧情中,根据角色酝酿情绪。”据杨帆介绍,“天路”中有很多情感表达,它的主线是藏着的,男女主人公相互心生爱慕,就连那段浪漫的双人舞都是脑子里的想象,都没有身体的触碰。“就在男主人公将要表达之时,结果灾难来了。这些情感点的设置上音乐的刺激是比较大的,我需要这种刺激。”