中核建科聚焦“整体·协同”专项工作部署,在“1+2”国家高新技术企业群中积极协同创新,系统谋划预应力、核环保等专项工作部署,发挥核电产业链中“专精特新”专业化公司的作用。近期,中核建科核电预应力技术带头人廖春生荣获“中核集团2022-2023年度成果转化先进个人”。

以初心为“帆”,持续推进科技研发

以实践促发展,以实践求真知,中核建科一直在技术研发的道路上勇毅前行。为解决核电预应力技术的“卡脖子”问题,深入推进预应力数字化智能化转型,2020年开始,中核建科依托廖春生创新工作室启动预应力数字可视化系统科研立项工作,通过3年时间的研究与试验,成功研发出一套数字化智能化预应力施工系统,在三澳核电项目首次应用并取得了突破性成功,预应力工期从8个月缩减到5.5个月,刷新了国内同类堆型核岛预应力施工最短工期记录。目前《第三代核电超大吨位预应力技术、装备及应用》已累计获得17项发明专利,23项实用新型专利,2项省级工法,主编4项行业标准,获7项省部级科技进步奖。

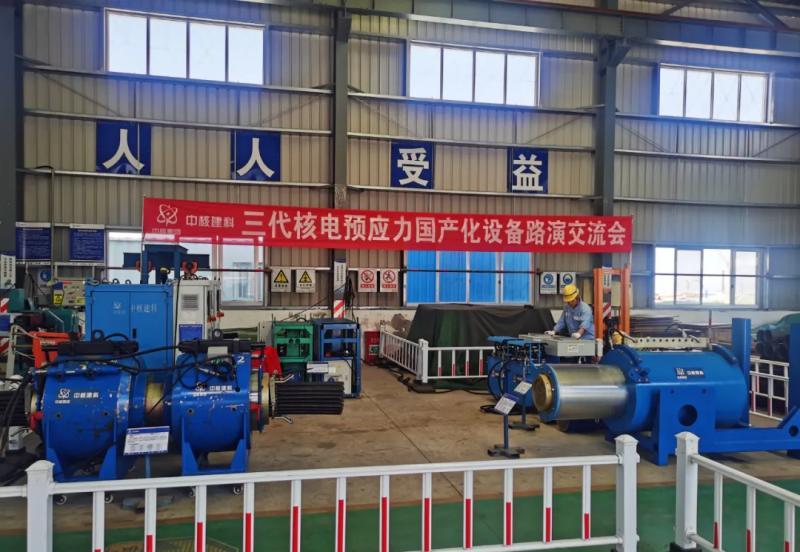

以匠心为“舵 ”,持续推进设备国产化

中核建科以“创新发展”为己任,不间断推进设备国产化。通过数字赋能,创新驱动,自主研发出一大批数字化、国产化、小型化装备。预应力双层平台,拥有独立的卷扬系统,实现上下平台的独立流水工作,极大提高施工效率;数字化制浆设备,成功减少了以前在制浆上容易出现的信息误差问题;预张拉设备,能够实现对钢绞线的单根张紧,减小钢束内钢绞线应力偏差,降低张拉断丝的风险;倒U型预应力整体牵引成套设备,成功实现了由55股钢绞线编束而成的大直径钢绞线束由下向上、穿束长度达到220米的穿束;1500T超大吨位张拉千斤顶,这是国内首台小型化核电数字智能设备,能够实现张拉数据自动输出、计算和远程实时监控;第二代超大流量数字化灌浆泵,实现了单台设备连续作业完成预应力工程全部灌浆,运行稳定性已处于世界领先水平。这些数字化、国产化、小型化装备的“问世”为预应力施工效率提升、工期大幅缩短发挥出巨大贡献。

以恒心为“舟”,持续推动核环保领域研究

核环保是核能可持续发展和生态文明建设的重要力量。在推动核环保产业进步的道路上,中核建科依托示范项目积极开展核废物贮运容器研究工作,对核电站乏燃料干式储存混凝土容器关键制造技术进行拓荒研究,不断突破核废物容器的屏蔽材料研究、制作工艺优化、自动化生产等关键技术。

廖春生技术攻关团队积极发挥党员先锋带头作用,参与研发乏燃料干式贮存耐高温耐辐照的混凝土材料、大体积多变截面复杂结构混凝土构件的施工技术、球墨铸铁高完整性容器的熔炼及浇铸工艺,以及溶浇射线防护屏蔽转运容器的施工工艺,大幅度提高核废物容器制造精度,减少再生废物,助推绿色发展,在服务国家战略中体现“华兴担当”。放射性核废物贮运容器研发和应用已获得7项国家发明,中核集团科技进步奖二等奖以及中国辐射防护学会科技进步奖三等奖。风正潮平,自当扬帆破浪;任重道远,更须奋鞭策马。中核华兴技术团队不断攻克难关、创新创造,用实际行动展示了新时代核工业人不断追求卓越的执着,在强核强国的征程中发光发热,为中核集团新时代“三位一体”奋斗目标贡献力量。(中核建科 胡乔飞 张姣姣)