花鸟画色彩美学的当代性建构

——谈张双凤牡丹题材国画的创新意识

包贵韬(学者/策展人)

艺术家要承袭“传统”,在场当下,如何成为自己,是一个必须经历的过程。所谓承袭“传统”,实际上是从文化层面如何选择“养分”,而非拿来、学来某些艺术史之“定论”。所谓在场当下,是说艺术家必须建立自己的坐标,从而能够在庞杂、漫长的艺术史中,找到位置。所谓成为自己,是一个艺术家之所以被识别的关键。

当然,也有许多成为“别人”的艺术家,也被识别。但成为自己,总归是基于艺术家的追求。由此,在艺术创新领域有所作为,自然是艺术家的使命。作为职业艺术家,张双凤经过三十多年的创作历程,终于走出了自己的路径,在花鸟画色彩美学的当代性建构层面,实现了发现自己、成为自己的艺术价值和成就。

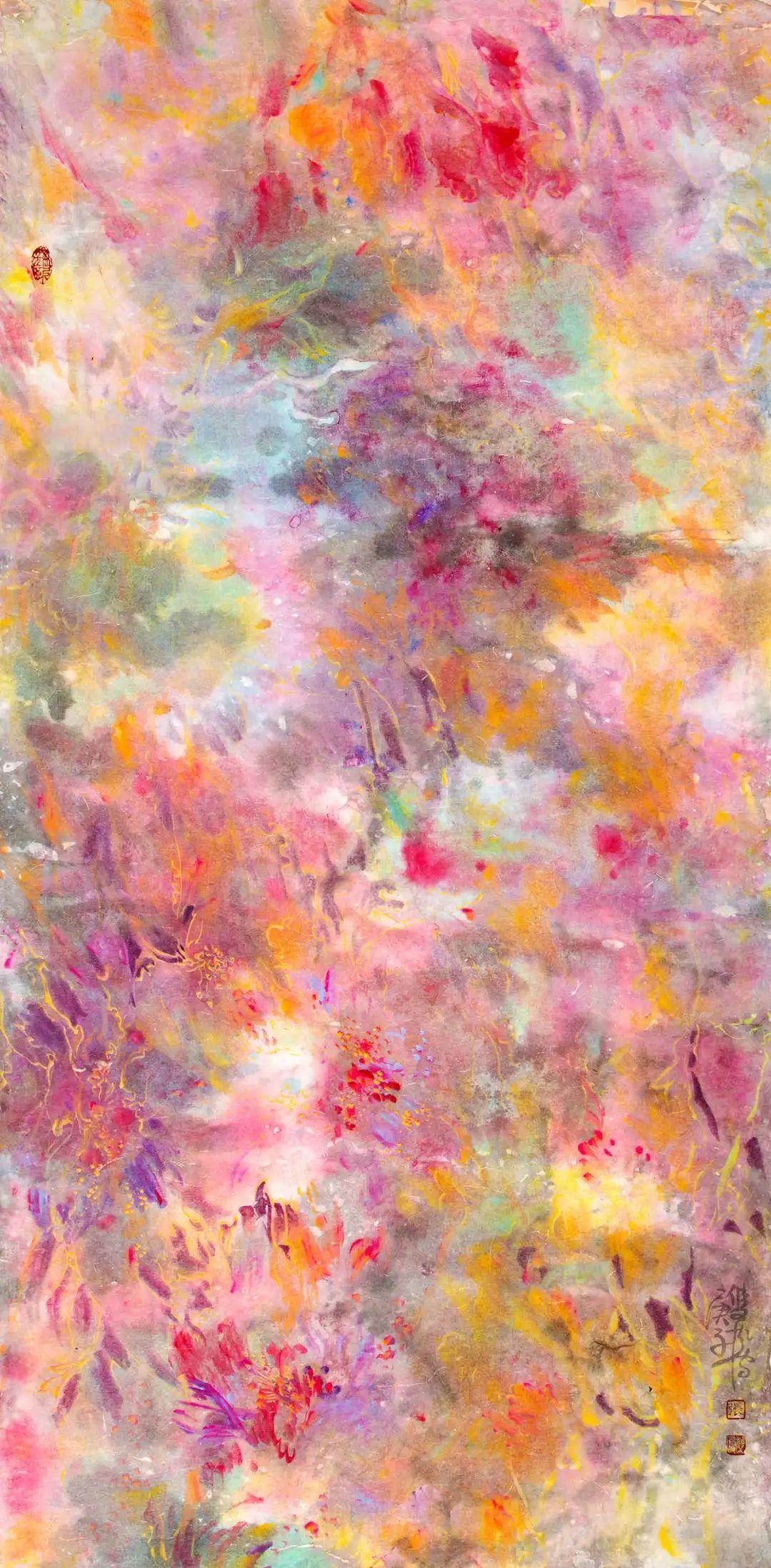

感悟色彩的原始性,可以尽情挥洒情感、赋能直觉。从而不再拘泥于表现物象的形貌特征,以色彩的自由自在,做到直通本能的千变万化。这些看似寻求牡丹题材花鸟画抽象化的作品,实质上真正解决的是这一题材的色彩美学问题。是以色彩化的强调,突破这一题材围绕文人画取向和格式化风格的传统,从而为牡丹题材花鸟画开一新局。

面对花鸟画牡丹题材传统,所谓创新实际上并无太大的回旋余地。从色彩角度看,似乎只有一个路径可寻。那就是水墨对应的“水彩”,此水彩非西画品类之一的水彩,而是对应水墨而来。如果墨分五色,水彩自然就千变万化了。最重要的是艺术家最宝贵的直觉——艺术直觉,可以更好的赋能创作,也即天马行空。从张双凤近年来几次个展作品的展出,也证明她终于找到了最大化艺术直觉的方式。

色彩之于艺术家往往天分的比重大一些。有的艺术家对色彩有先天的敏感度,而有些艺术家的色彩感,则是长期学院的格式化教学而来。两种特点在涉及色彩赋形物像时,差异就会变得明显。前者会对物象本身及形塑物象的色彩表现流程不感兴趣。会更加关切如何重构、另觅物象色彩建构可能的“丰富性”,并且完全信任艺术直觉带来的兴奋感,而非艺术传统领域的格式化或题材的约定俗成。

艺术家在场当前语境并标新立异,较之艺术家结合艺术史语境,从传统中找到一些落脚点,则会更困难一些。因为前者在十九世纪末以来的百十年间,即艺术史的现代主义时期,已经极尽能事。所以,从现代主义矿藏中寻找新的矿脉,是顺理成章的选择。但艺术创造力始终是人类情商、智商的最高表现力的一种 ,这一古老的行业最令人兴奋的理由,就是总有些人独辟蹊径。

直觉,艺术直觉,是艺术家最宝贵的原创力。艺术家应该相信自己的直觉,而且直觉没有所谓完善,表现出来即是。但是,艺术家往往在成长过程中不是去保护好、开发好最宝贵的艺术直觉,而在艺术见识的增长中不断卸载直觉、不断向庞杂的艺术史的各种约定俗成靠拢,以便简单地证明艺术的出处和传承。讨好那些仅具艺术史通识的爱好人士。而非相反,以艺术之名踽踽独行。

作为职业艺术家,张双凤具有独特的色彩直觉,并且能依从、呈现、释放这种直觉,展现完全自我的色彩语境,并将这些能力转化为对中国画牡丹题材创作的新表现领域。如著名书画家黄海林所言,双凤的画有一种色彩的暴力。

显然,这是艺术家驾驭情绪化色彩的一种指向,可能建立了视觉的掠夺感,同时也存在颠覆客观视觉经验的问题。色彩是一种双刃剑,既指向和谐,也建构暴力。色彩之于艺术的可能,具有无限空间。色彩之于凡高、马蒂斯、培根等等,无一不是色彩领域表现力的高峰、灯塔。

以色彩直觉的力量,建构中国花牡丹题材的新语境,同时不断完善通向这一语境的技法流程,不断进入创作的收放自如的境界,不断参悟渊源流长的中华牡丹文化的“文本意涵”。从而使艺术家的当代性立场能够架起与博大精深之艺术传统间的桥梁。既溯源寻真,又放飞自我。这是张双凤近年来的艺术创作取得的成就,更是艺术史范畴的一种机缘。因为不是所有的探索都值得坚持,也不是所有的探索都会疑古开今,或许色彩天分与求新求变的执着与努力,恰是艺术家最值得坚守的信念。