随着人们活水平的不断提高,人们对于精神文化的需求也越来越高。很多观众去到博物馆一睹数千年前的古代文化艺术品。但是确很少有人知道,这些具有重大历史和艺术教育价值的古代艺术品在考古出土时,“十器九残”。为了让人们尽可能的去欣赏到它古代时的原貌,文物修复师们付出了怎样的艰辛,才使得这些数千年的古代艺术品“化腐朽为神奇”般完整无缺的展现在世人面前。

走在改革开放前沿的广东,就有这样一位”奇人”。他有一手绝活,竟能把上千年的碎瓷片重获新生,修复的完好如初。他就是被称为“瓷医”的古陶瓷修复师——程永昌。

初次见到程永昌还是在他的家中,在一个不起眼的房间,一盏台灯,一张工作台。文物修复师程永昌静静的坐在工作台前,一丝不苟的打磨着手中的一件宋代越窑秘色青瓷的口沿补缺处。时而仔细观察厚度,时而不停的用手去触模感受。似乎没有感觉到笔者的到来,当记者走近时才猛然发现身边的客人,连忙起身招呼……

程永昌诰诉记者这件宋代越窑秘色青瓷送来时,只剩下足托部分,缺损十分严重。补缺完成后现在正是打磨平整的工序,在外人看来这也许是件简单的事。其实里面大有乾坤。程永昌介绍:打磨的时候要轻轻的磨,慢慢的品,千万不能急于求成。不然就会把原装的瓷片打磨花给瓷器造成二次伤害,就光打磨这道工序就要磨上好几次。首先得用粗砂纸去粗磨,待磨到一定的厚度后再改用细砂纸去打磨,一边打磨一边还要用手指最嫩的地方去用心感受,等到时快接近平整时,再沾些清水去打磨,这样减少阻力,避免对瓷器的伤害。磨平整后还要用定制的粘结剂对补缺部分进行加固后再次打磨,直至完全平整为止。要做好打磨这道工序看似简单,其实并非易事,程永昌说。

宋代越窑秘色青瓷修复前…….

古陶瓷修复是文物修复界首推难度最大,要求最高的一门技艺。历来就有”七分做坯,三分上色”之说。做好一个”坯”对古陶瓷修复来说是重中之重。打磨也是最费时间的一个环节,作为一个匠人一定要有一颗匠心。安静、温和、坚持、纯粹。对所修的文物要有一颗敬畏心。程永昌说,作为一名文物修复师你只有足够的去爱它,你才能把它做到极致、做到完美、做到最好。而且要耐得住寂寞,坐得了冷板凳。

当记者再次问到程永昌怎么看待文物修复这一职业时,程永昌语重心长的说:“文物修复师就是在孤独的岁月里和极致有个约会,我们最璀灿的时光便是创作那些世代里沉淀的作品”。修好一件文物,还原一段历史,虽然简短的一句话,却道出了文物修复师背后非同寻常的耐性和意志力。

宋代越窑秘色青瓷修复后完整无缺…….

在程永昌看来,文物修复不仅仅是一双手的技术性工作,作为一名文物修复师我们不仅要了解文物的病因,病理,制定相应的修复方安案。还要研究它的前世今生以及背后的历史故事,修复的过程不仅是一个知识和经验积累的过程,也一个从实践中领悟真谛,优化革新修复方案的过程。要不断的学习、探索、研究。俗话说”师傅领进门,修行靠个人”我也从未停止过学习的脚步。经过多年的实践摸索和苦心钻研。程永昌已经形成了自已独特的修复技法和专属定制材料。

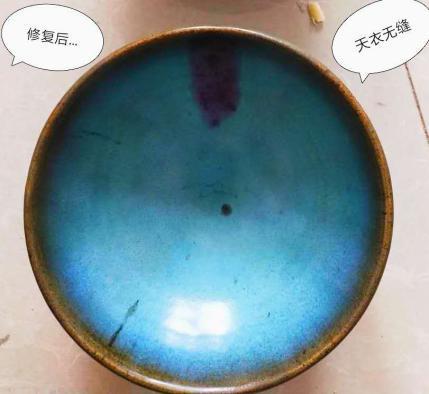

看到记者对文物修复饶有兴致,程永昌老师取出了一件修复后的作品及这件作品修复前破碎不堪的照片。眼前的这件元代钧窑天蓝釉挂紫碗毫发无损,完美无缺,与照片对比简直天壤之别。再经记者放大镜仔细观察后也没有发现任何的修复痕迹,可谓天衣无缝。要不是亲眼目睹亲身经历简直无法让人想像它修复前破碎不堪的样子。让我无比的震憾与敬佩。

修复前……粘结后……修复完成后……

据程永昌介绍:大众对于文物修复的认识很多还停留在手工艺活的传统阶段。实际上近些年来,随着科学技术的不段发展,新型材料的广泛运用与更新,现代的文物修复,从材料到修复方法都以传统的文物修复有着本质区别。哪怕是一项小小技术的改变,背后都隐藏着具大的学问。这些都归功于现代科学技术给予的知识和工艺上的指导以及新一代材料修复后的“神奇”效果。现代的文物修复从材料到工艺技法都极大的优于传统修复业的做法。文物修复也从传统的手工行业角色早已转变为现代文物保护的一个专门分支,为文博事业单位和广大收藏爱好者提供科学规范的服务,凭借的不仅仅是先进的修复技艺更是进步的保护修复理念。

自从央视记录片<<我在故宫修文物>>热播以来,让文物修复师这个冷门的职业为众人所知也让不少人认识到文物修复的魅力。人们凝视的绝世名瓷,曾经是粉身碎骨、残缺不全,如今却精美绝伦,不免让人们以为是天方夜谈。其实这就是古陶瓷修复的魅力。时光飞逝,一转眼就到了晚饭时间,面对笔者的邀请,他希望用更多的时间专注于文物修复本身。

如果有人问我对匠心的理解,我觉得其实就是像程永昌老师这样,择一事爱一生。把这件事情做到极致、做到完美、做到最好。而他永远都没有觉得在这件事情上是一件可值得炫耀的事。我觉得这就是匠心,这就是大国工匠精神……